広島(6:25)→新山口(9:20) 【普通】

昨夜大阪を出発した「山陽ドリーム広島号」は快調に進み、広島駅新幹線口に定刻6:10より数分早く到着。

6時過ぎの広島はまだ真っ暗だ。僕はほとんど起きることなく熟睡したが、奥さんは寒くてあまり眠れなかったとか…。そういえば、旅馴れた感じの女性一人旅の数人が窓側ではなく、中央席に座っていた。ひょっとすると、窓側は寒いのを知っていて、あえて中央席を選んでいたのかもしれない。

広島駅新幹線口に到着した「山陽ドリーム広島号」

乗換時間はあまりない。急いで駅トイレに行った後、18きっぷに今日の改札印を押してもらって、乗り場ホームへ向かう。広島6:25発の新山口行き普通電車は予想に反して席が埋まっている。それもそのはず。今日は平日で会社や学校があるのだ。通勤客や通学客に紛れ込み、さらに西へ進める。

乗客がだいぶん減った柳井あたりで、ようやく朝ごはん。昨夜コンビニで買っておいたパンをかじる。そして、睡眠。気がつけば、終点の新山口到着(9:20着)。

新山口駅

新山口(10:00)→秋芳洞(10:43) 【バス】防長バス

いまだに、新山口駅という駅名は慣れない。というのも、新山口駅は、以前は小郡駅と呼ばれていたからだ。どうしても小郡の印象が強く、まだまだなじめない。地元の人達はどうなのだろうか?

駅前にあった国木田独歩の銅像

次の目的地は「秋芳洞」。日本屈指の大鍾乳洞だ。駅前をブラブラした後、バス窓口で乗車を買う。秋芳洞とのセット乗車券もあったが、割引がないらしく、バスの乗車券だけを購入して、新山口駅10:00発の防長バスに乗車。地元の人達ばっかりだと思っていたが、終点まで乗りとおした人も多く、カップルのほか、男性と女性の一人旅もいた。10:43に秋芳洞に到着。

秋芳洞に到着したバス

バスターミナルの横にある秋芳洞観光センターのコインロッカーに荷物を預け、周辺地図のパンフレットをゲット。ここから秋芳洞の入口までは、土産物屋どおりをゆっくり歩いて、5〜10分程度。

バスターミナルの横にある秋芳洞観光センター

ぶらぶらと歩き始めるが、ちょっとした異変を感じる。とにもかくにも、人がいないのだ。

今から十数年前の夏に訪れたことはあったが、もっと華やかで賑わっていた記憶がある。しかし、ほとんどの店がやっているのかわからないし、人もほとんどみかけない。かつて賑わっていた観光地がこのように寂れてしまったのだろうか?

それとも、今は冬、特に1月〜2月はオフシーズンだ。さらには、今日は平日。そのせいだろうか?

それしても、人が少ない。今流行の地域格差が観光地にまで及んでいるのか、少し心配になった。

キレイに整備された土産物屋通り

営業している店もあるが、人が少ない

入口ゲートで入洞料1200円を支払う。この入口へ戻ってきてもいいし、エレベーターを使って、秋芳台へ通り抜けることもできる。ただし、システムとしては再入場は不可。もし、秋吉台から同じルートで戻りたい場合は、再入場料100円を支払う必要がある。料金設定としては、若干高く感じる。

いよいよ鍾乳洞の入口へ。さすが、「入洞料が高い?」だけあって、入口の大きさは他の鍾乳洞の比にならない。よくみると、入口へ続く橋の下で長い棒を持って作業をしている人を発見。川に捨てられたパンフレットや入洞券を係員の人が拾っているようだった。こんなことに、高い入洞料が使われているのかと思うと、ちょっと複雑な気分。観光客側のモラルも大切だ。

入口ゲートから鍾乳洞までは少し木道が続く

鍾乳洞の入口

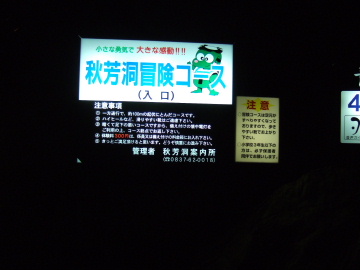

しばらくすると、冒険コースの看板が目に付いた。約100メートルの一方通行のコース。通常コースからちょっと離れ、階段をよじ登って進む、プチ探検コースだ。ぐるっと回って、入口から少し離れたところに戻ってくる。本当の洞窟探検のようなスリリングなものではない。別料金300円が必要。入口の料金箱にお金入れ、備え付けの懐中電灯を手にして進む。今回はコートを着込んでいて汚れそうだったのと、まだ金を取るのかと呆れて、パスした。

冒険コースの入口

冒険コースにいかなくても、通常コースで十分に楽しめる内容だ。実際には五百枚以上のお皿が並ぶ「百枚皿」、上から滴り落ちる雫が数百年いや数千年の時を経て作り上げた「黄金柱」など、見所はいっぱいだ。途中には押しボタン式の無料音声ガイドもあり、見学の参考になった。

実際は500枚もある「百枚皿」

かなり広い鍾乳洞だ!

長年の時を経て出来上がった「黄金柱」

それにしても、鍾乳洞の中も人は少なかった。今回は夫婦二人で回っているからいいものの、一人旅だと、場所とタイミングによっては、少し怖いものさえ感じるだろう。

秋芳洞を総括すると、値段の高さだけの規模のある鍾乳洞だった。しかし、道がキレイに整備されており、観光地化され過ぎている。冒険心や探検心はあまりくすぐられない鍾乳洞だ。こういった鍾乳洞を期待して行くと、がっかりしてしまうかもしれない。

黒谷支洞から黒谷口へ出ることもできるが、今回は鍾乳洞中央部にあるエレベーターで一気にカルスト台地で有名な秋吉台へ上がる。そもそも、鍾乳洞にコンクリートの壁とエレベーターというのも・・・。

鍾乳洞中央部から秋吉台へ上がるエレベーター

エレベーターで地上に上ってくると、雨のせいで一面霧世界。秋吉台はエレベーターを降りて、坂道を5分ぐらい歩かなければならない。

エレベーター口から坂道を登る

本来ならば、広い草原にポツポツとした白い石灰岩が転がっている光景を見れるはずだったが、あいにくの霧模様。観光客もほとんど見かけない。30分ほど滞在したが、見かけた観光客は片手で数えられるぐらい。とはいえ、こんな天気のおかけで、貸切状態で夫婦でカルスト台地をのんびり堪能した。

霧で真っ白の秋吉台

土産物屋さんも閑古鳥状態

白いはずの石灰岩は雨のせいか(?)黒い

霧の景色を堪能した後は、すぐ近くにある「秋吉台科学博物館」へ。入場料は無料。2階建てのこじんまりとした建物に秋吉台の歴史や生物などが展示されている。展示物はかなり古いものが多い。観光地にありがちな古い博物館だった。

秋吉台からバスセンターまで戻る選択肢は、3つある。

1つ目がバス。

2つ目が再入洞料100円を払って再び秋芳洞を通って帰る。

3つ目が道路を歩いて戻る。

今回選んだのは、3つ目の歩いて戻る。歩道のある舗装された道を下っていくと、20分強で秋芳洞の入口へ戻ってこれた。

道は舗装されているが、足はガクガク

お昼時も過ぎて、かなりお腹が減っていたので、食事処探し。土産物屋街の食堂は閉まっているか、空いていても人があまり入っていなさそうで入りにくい店が多い。そんな中で、ツアー客がいっぱい入り、キレイな建物の「観光会館 安富屋」に入る。

メニューを見ていると、ちょっと変わったモノが…。鉄板の上に茶そばが乗り、その上には錦糸玉子や肉が…。これがまさしく「河童そば」(950円)。これぞ土地の名物ということで、迷わず注文。この近辺地域では、「瓦そば」と呼ばれることもあるらしい。

実際に出てきた「河童そば」はちょっと衝撃的だった。鉄板に乗ってでてきたのは、香ばしく焼けた茶そば。具として、味のしみこんだ肉、錦糸玉子、ネギが乗っている。この茶そばを、レモンと紅葉おろしを入れた専用ダシ汁をつけて食べる。初めて出会った味だけど、とっても美味。

ちょっと変わった名物「河童そば」

ゆったりとしたキレイな店内

食後は、「安富屋」すぐ近くにある「大理石加工展示館」へ。小学校の教室のような広さの平屋の展示施設。この付近は石の加工が有名らしく、かつてこの地に大理石加工の授産施設があったのだとか…。しかし、後継者不足などから閉鎖され、その跡地に作られたのがこの展示館。当時の器具などが数点ほど展示されている。

大理石加工展示館の館内

再び、バスターミナルへ戻ってくる。それにしても、人がいない。周りを見渡しても、犬を散歩している地元のおじいさんぐらいだ…。

閑散としたバスターミナル

静まり返っている…

土産物屋も暇そう…

秋芳洞(15:53)→下湯田(16:32) 【バス】中国JRバス

秋芳洞15:53発の中国JRバス(山口駅行)に乗車し、湯田温泉へ向かう。湯田温泉バス停で下車するつもりだったが、今宵の宿泊先「ホテル タナカ」が見えてきたので、一つ手前の下湯田バス停で下車。

温泉といえば、歓楽街や山間にあるイメージだったが、見事に期待を裏切れる。近くには、ローソンやファミレスが立ち並ぶ。そして、道路は主要交通路となっているらしく、車やバスがどんどん通りすぎる。県庁所在地の山口市中心部からも2キロと離れていないだけあって、「街のど真ん中にある温泉」という印象。

グループホテルである立派な「ホテル ニュータナカ」の横に建つ「ホテル タナカ」は外観のくたびれた古いホテル。しかし、中に一歩入ると、時を感じさせる古き良きホテルという印象はあるが、ロビーはそれなりに手入れされている。

今宵の宿「ホテル タナカ」

外壁はちょっとハゲ気味…

そして、お隣にある「ホテル ニュータナカ」

スナック「お蝶」に古き時代を感じる

フロントでチェックインした後、仲居さんに案内されたのは眺めの良い7Fの和室。体型に合う浴衣を用意してくれたり、お茶を入れてくれたりと、至れり尽くせり。心付けをした方がいいのかなと思ったけど、部屋食でもなかったので、ケチって何もしなかった。変に気を遣われるよりも、休暇村のように放っておいてくれる方が気が楽だ。

茶菓子は串だんご

7Fの部屋からの風景

部屋に荷物を置いて、ぶらりと周辺を散策。普通に歩いていると、ファミレスやコンビが並び、温泉街という感じはしない。しかしながら、道路沿いにはホテルや旅館は多く、湯田温泉の根強い人気を感じる。

温泉街を散策してホテルへ戻り、いよいよ温泉へ。ホテル併設のスーパー銭湯「湯楽里」へ。併設といっても、ホテル2階の連絡通路を通れば、屋外に出ることなく行ける。一般客は有料だが、宿泊客はもちろん無料。

大浴場のほかに、サウナも完備。ボティシャンプーとシャンプーも備え付けられている。男性の露天風呂は、4〜5人程度の仰向けに寝転んで入れるジェットバス風呂のみで、普通の浴槽はない。また、ジェット風呂を導入しているせいか、塩素の匂いがプンプン!

塩素臭でちょっと気分が悪くなったけど、さすがは温泉。泉質がいいのか、お風呂から上がると体はポッカポッカ。それほど広くはないが、湯上りの和室スペースもある。しかし、脱衣場のアメニティ(綿棒など)は全く無く、消毒されたリサイクルクシのみだった。

外来客は、こちらの入口から入る

いよいよ、今回の旅の中でもっとも楽しみにしていた夕食♪

今回、宿泊予約サイト「じゃらん」で予約したプランは「新春特割プラン・レストラン食プラン」。宿泊料金も格安で、1泊2食付 6300円/人。夕食は3150円相当のミニフク会席(秋冬のふく梅)が付いてくるのだ。湯快リゾートの7800円プランもびっくりの価格設定だ。

食堂に向かうと、10組程度だけ。ほとんどが団体客(読売旅行などのツアー)で、別の宴会場で食事をしているようだった。

ミニ会席のメニューは、白子豆腐、茶碗蒸し、山海グラタン、フク鍋、フク唐揚げ、フク刺身、山菜と牛肉ソバ、フク雑炊、デザート(抹茶のムース)。ホームへージの写真と比べると、フク刺身がもっとペラペラだったり、フク雑炊がお茶碗(お替り自由)だったりするが、概ね写真のとおり。

てんぷらも少し冷めていたけど、それなりにおいしい。実際のところ、フクを食べたのは初めてなので、どんなものがおいしいか分かっていないが、刺身はコリコリしてておいしいし、から揚げもウマイ。何よりも、どの料理にしても、出来合いといった感じがなく手作り感があり、しっかりとした味をしている。

フクの一人鍋(分厚いフクが入っている)

少し冷めていた唐揚げ

白子豆腐とフク刺身

山海グラタン・茶碗蒸し・茶碗に盛り付けられたフク雑炊

山菜と肉のソバ

値段から考えて、きっと国産の天然物 or 上等なものではないかもしれないが、お腹もいっぱいになって満足。値段が値段だけに期待していなかったこともあり、なおさら満足。仲居さんも色々と気を遣って、お茶を入れにきたり、フク雑炊のお替りが要らないか声を掛けてくれて、親切だった。

夕食後、ホテルの目の前にあるローソンでおやつを買って、部屋でゆったりと過ごした。外を眺めると、集中豪雨のような雨。テレビの天気予報は明日も雨を告げていた。